El célebre narrador comparte algunos episodios de la vida del autor de Las canciones de Rinono y Papagil. Entre otras cosas, cuenta cómo se hicieron amigos, sus andanzas y peripecias en Trujillo, su distanciamiento (uno se fue a vivir a Lima, el otro emigraría tiempo después) y la tristeza, siempre la tristeza de Vallecito.

Recuerdos de Luis Valle Goicochea

Los primeros pasos de Luis Valle Goicochea

Luis Valle Goicochea, es otro de los que ya no están. He podido encontrarlo, pues teníamos la misma edad. No teníamos la misma resistencia para soportar la muerte de los sueños. A Valle Goicochea, según me han contado, lo tronchó la vida.

Creo recordar que el fino poeta lírico había nacido en la tan remota como pequeña ciudad de Tayabamba. Sí, recuerdo exactamente que era de la provincia de Pataz. Esas ariscas tierras quedan al otro lado del río Marañón. Yo nací en este lado, en una hacienda de la provincia de Huamachuco. Los mismos paisajes y la misma emoción del río dorado de tradiciones y leyendas dieron tónica a nuestra infancia. Pero conocí personalmente a Valle Goicochea en Trujillo. Esta ciudad era y es, aunque ahora ya no tanto por las facilidades existentes para llegar a Lima, un centro general de estudios que recluta alumnos procedentes de numerosas provincias del norte.

Varios muchachos del Colegio de San Juan de Trujillo sacamos un periodiquito llamado Tribuna Sanjuanista, plagado de versos, espíritu beligerante, ganas de reformar el mundo y alegre humorismo. Los del Colegio Seminario, por esos años grande rival de San Juan, no tardaron en publicar Lumen. Era una suerte de revista atildada, seriecita. Entre los redactores hallábase Valle, que estudiaba para cura.

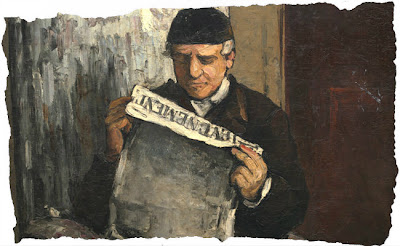

El pintor Gonzalo Meza Cuadra, profesor de dibujo en San Juan, tenía su estudio abierto al parloteo de sus discípulos, varios de los cuales nos reuníamos allí para hablar de artes y letras. El «señor Meza», como le decíamos, era un espíritu bondadoso. Una tarde cayó por el estudio su hermano, que era cura, llevando al costado a Valle, que deseaba ver los cuadros. El poeta andaría en torno a los dieciocho años y era extraordinariamente flaco, a tal punto que parecía enfundado en la pulcra sotana. Ceñíase a la cintura una faja de tela azul, cuyos extremos colgaban a un lado. Este era su distintivo de seminarista. La cara de rasgos finos y color blanco pálido, tenía una expresión de melancolía que se acentuaba en los ojos.

Esa tarde hallábase también en el estudio mi compañero de clase y grande amigo Carlos César Godoy, poeta muy alabado entonces y quien dejó de escribir con los años. Godoy y yo, fuera de poetas y embrionarios periodistas, éramos un buen par de mataperros, con ampliamente ganada fama de tales en el colegio. Nos pusimos a conversar con Valle y de entrada, tratamos de tomarle el pelo al curita. No tardó en ganarnos el limpio candor, la abierta nobleza, la auténtica buena fe con que Valle Goicochea hablaba. Godoy y yo podíamos reírnos de todo, menos de la bondad. Nos hicimos amigos. La conversación versó acerca de poesía en particular y letras en total, fuera de contener informes acerca de nuestros lares nativos, actividades y familias, esas «generales de ley» corrientes entre quienes acaban de conocerse y más si son muchachos. Al despedirse, Valle nos pidió con evidente interés que fuéramos a visitarlo en su casa. Estaba interno y le permitían salir los sábados.